不当労働行為とは?事例や罰則をわかりやすく解説

労働組合から「それ、不当労働行為じゃないですか?」と指摘されて、対応に悩んでいませんか?

不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、会社が労働組合とかかわる場面で、法律によって禁止されている行為のことをいいます。

たとえば、従業員が労働組合に加入したり、組合活動をしたことを理由に、会社が不利な扱いをするような行為は「不当労働行為」にあたる可能性があります。

労働組合法では、会社が労働組合の活動を妨げたり、組合の運営に介入したりすることを明確に禁じています。

たとえ悪意がなかったとしても、結果的に違法と判断され、会社に対して重いペナルティが課されるケースもあります。

この記事では、企業側が押さえておくべき不当労働行為の5つの類型(種類)と具体例、罰則、そして適切な対応策について、労働問題に強い弁護士がわかりやすく解説します。

目次

不当労働行為とは

不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、会社が労働組合とかかわりを持つ際に行ってはならない行為として、法律によってリストアップされた禁止事項のことです。

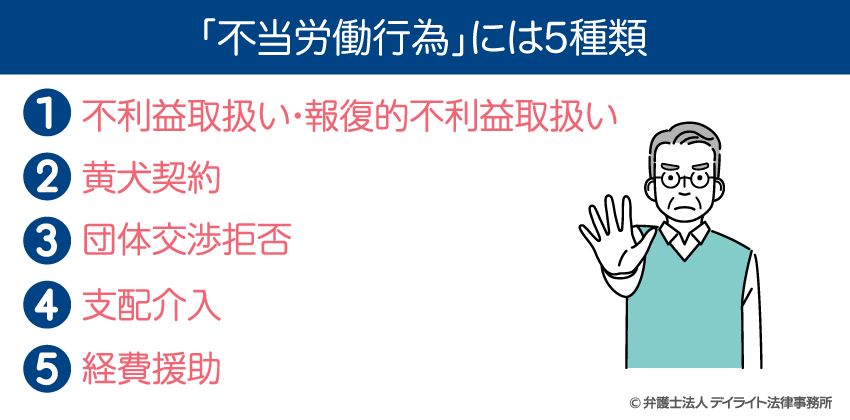

不当労働行為の5つの種類(5類型)

不当労働行為には、主に以下の5つの類型があります(労働組合法7条)。

- ① 不利益取扱い

- ② 黄犬契約

- ③ 団体交渉拒否

- ④ 支配介入

- ⑤ 経費援助

※1 不当労働行為の種類わけにはいくつかの考え方がありますが、この記事では、説明のわかりやすさのため5種類にわける種類わけをしています。

| 不当労働行為の5類型 | 労働組合法の条文 | 該当条文 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 不利益取扱い・報復的不利益取扱い | 労働組合への加入・所属や労働組合に関する行為をした従業員を不利益に扱うこと | 7条1号・4号 |

| 2 | 黄犬契約 | 労働組合に入らない・労働組合をやめることとを採用の条件とすること | 7条1号 |

| 3 | 団体交渉拒否 | 正当な理由もなく、労働組合との団体交渉を拒否すること | 7条2号 |

| 4 | 支配介入 | 労働組合の運営や結成に対して、会社が不当に影響を及ぼす行為 | 7条3号 |

| 5 | 経費援助 | 会社が労働組合の運営に必要な経費を援助すること | 7条3号 |

会社が労働組合の活動に対してこれら5種類の行為のいずれかをすると、不当労働行為として法令違反になってしまいます。

以下では、この5種類の不当労働行為を詳しく解説していきます。

※1 不当労働行為の種類わけにはいくつかの考え方がありますが、この記事では、説明のわかりやすさのため5種類にわける種類わけをしています。

① 不利益取扱いとは

不利益取扱い(ふりえきとりあつかい)とは、

従業員が労働組合に加入したり、組合活動を行ったことを理由に、会社が不利な対応をとることをいいます。

労働組合への参加や活動は、従業員に認められた正当な権利です。

これを理由に、例えば、減給・降格・配置転換・解雇などの処分を行うことは、法律で禁止されています。

以下のようなケースは、不利益取扱いに該当する可能性があります。

- ストライキに参加したことを理由に解雇や減給する

- ユニオンに加入した従業員を転勤させたり、給与を減額する

どのような行為が「不利益取扱い」に当たるかは、状況によって判断が分かれます。

詳しくは、ユニオン・合同労組に対応経験が豊富な弁護士による関連記事をご覧ください。

会社が労働組合に対する対応をとろうとするときは、会社の行為が「不利益取扱い」に該当しないよう慎重に行うことが必要です。

法令違反にならないように、労働組合対応に強い弁護士に事前にアドバイスをもらうこともよい方法です。

ワンポイント:報復的不利益取扱いにも注意

不当労働行為には、「不利益取扱い」のほかに、「報復的不利益取扱い(ほうふくてきふりえきとりあつかい)」もあります(労働組合法7条4号)。

これは、従業員が

- 労働委員会に救済申立てを行った場合

- 委員会での発言などを行った場合

といった行動に対して、会社が報復として不利益を与える行為を指します。

表現や場面は異なりますが、内容としては「不利益取扱い」と同様に、法律で禁止されている行為です。

② 黄犬契約とは

黄犬契約(おうけんけいやく)とは、会社が従業員を雇う際に、「労働組合に入らないこと」や「組合を脱退すること」などを条件にする契約のことです(労働組合法7条1号)。

具体例

- 「採用するには組合に入らないで」と条件を出す

- 組合脱退を暗に求める雇用契約を提示する

このような契約は、実際に締結しなくても、条件を提示しただけで不当労働行為となり、法令違反に該当します。

企業側には十分な注意が求められます。

ユニオン・合同労組に強い弁護士が黄犬契約について詳しく知りたい場合、以下の記事をご覧ください。

③ 団体交渉拒否とは

不当労働行為の3種類目は「団体交渉拒否」です。

「団体交渉拒否」とは、会社が、従業員の代表者との団体交渉を正当な理由もなく拒否することをいいます。

「団体交渉」とは、従業員が労働組合として団結し、労働条件(給料や労働環境など)の改善を求めて交渉することです。

よりシンプルにいえば、「団体交渉」とは、会社と労働組合との労働条件をめぐる交渉のことをいいます。

労働組合から会社に対して団体交渉の申し入れがあったときは、会社は、これに誠実に応じて団体交渉の席につかなければなりません。

正当な理由がないのに、労働組合からの団体交渉の申し入れを会社が拒否したときは、会社の行為は「団体交渉拒否」に該当し、不当労働行為として法令違反となります。

さらに、単に団体交渉を拒否する場合だけでなく、会社が団体交渉に対して不誠実に対応することも「団体交渉拒否」に該当することがあります。

団体交渉の申し入れは、社内の労働組合からだけでなく、社外の合同労働組合(いわゆるユニオン)から行われることもあります。

社外の合同労働組合からの団体交渉申し入れの場合も、会社が正当な理由なく団体交渉を拒否すれば、「団体交渉拒否」に該当します。

具体例

- ユニオンからの交渉申入れを無視・拒否する

- 表面上出席しながらも誠実に対応しない

ユニオン・合同労組に強い弁護士が団体交渉拒否について説明した記事がこちらにあります。ご参照ください。

正式な労働組合でない集団からの団体交渉はどう対応すべき?

団体交渉は、会社と労働組合の間で行われるのが普通です。

労働組合から団体交渉の申し入れを受けた会社は、正当な理由がなければ団体交渉の席につくことを拒否できません。

では、正式な労働組合ではないけれど従業員が集まった集団やグループ(例えば任意に結成された「争議団」など)から団体交渉の申し入れを受けた場合に、会社がこれを拒否すると不当労働行為になるのでしょうか。

この疑問については、法律の条文では明確な定めがされておらず、この点について判断を下した裁判例もありません。

現在のところ、労働組合法という法律が正式な労働組合という組織を念頭においたルールであることから、労働組合法に基づく不当労働行為の制度を利用できるのは、正式な労働組合だけであるという考え方が有力です。

この点について、ユニオンや合同労組に関する法律問題に強い弁護士が詳しく検討した記事がありますので、ぜひご参照ください。

④ 支配介入とは

会社が労働組合の結成・運営に対して不当に影響を与える行為のことです(労組法7条3号)。

具体例

- 組合結成を阻止するため、親睦会を先に作る

- 組合役員に対して異動や昇進差別をする

- 組合に批判的な発言を繰り返す

会社の行為が従業員の「団結権」を脅かすと判断されれば、広く支配介入とされる可能性があります。

会社のどのような行為が「支配介入」に該当するかについて、弁護士が裁判例をまじえて解説した記事がありますので、ぜひご覧になってください。

また、支配介入に該当する可能性のある具体的なケースとして、弁護士による次のような解説記事もあります。

会社として「こういう対応をすると支配介入に該当するのかな?」と疑問が生じたときは、労働組合に関する法律問題に詳しい弁護士にアドバイスを受けるのもよいでしょう。

⑤ 経費援助とは

不当労働行為の5種類目は「経費援助」です。

「経費援助」とは、会社が、労働組合の運営に必要な経費を援助することをいいます。

労働組合は、従業員が団結し、会社を相手として、労働環境の改善や従業員の地位の向上を目指すものですから、会社の影響力を受けることなく独立している必要があります。

もし会社が労働組合の運営に必要な経費を援助していると、労働組合は会社に対して率直に意見をいいにくくなってしまいます。

そこで、会社から労働組合に対する経費の援助も不当労働行為として禁止されているのです。

- 労働組合の専従者の給料を会社が負担している

- 従業員が労働組合のための用事で出張するのに会社が出張費を負担している

ただし、形式的に「経費援助」に該当するように見えるケースでも、労働組合の自主性・独立性に影響しないほど軽いものであれば、不当労働行為にならないこともあります。

会社としてもし判断に困ったときは、労働組合に関する法律問題に強い弁護士に相談するのもよいでしょう。

実際の不当労働行為の判断はどう行われる?

上記のとおり5種類の不当労働行為をご紹介しました。

ただし、実際に会社の行為が不当労働行為に該当するか否かの判断をする場面では、会社の行為がどれかひとつの不当労働行為にぴたりとあてはまることはあまりありません。

ひとつの会社の行為が、不当労働行為の複数の種類にあてはまることもよくあります。

たとえば、労働組合に加入している従業員だけを一律に低く人事評価した場合、

この会社の行為は「不利益取扱い」であると同時に、組合活動への影響を目的としていれば「支配介入」にもあたる可能性があります。

不当労働行為により会社が受ける罰則

会社が不当労働行為をしてしまった場合、罰則はあるのでしょうか。

じつは、会社が不当労働行為をした場合でも、会社やその代表者が刑事罰(罰金や拘禁刑など、犯罪に対する処罰)を受けることはありません。

したがって、不当労働行為をした会社の代表者に前科がつくこともないといえます。

ただし、上記のとおり、労働組合(社内の労働組合だけでなく社外の合同労働組合なども)によって救済申立てがされることがありますし、その結果、救済命令(労働組合側の主張を認める命令)が出されて確定したときには、会社はその命令にしたがわなければなりません。

したがって、刑事罰がないからといって不当労働行為を甘く見るのは、企業としては厳禁です。

労働組合に対する対応をするにあたっては、不当労働行為にならないように普段から注意して行動することが必要です。

不労働行為で訴えられたら?手続きの流れと対応法

不当労働行為を主張する手続きとは?

不当労働行為があると、労働組合は会社に対して法的手続きをとることが予想されます。

ただし、通常の裁判とは異なります。

この場合、労働委員会に対し、不当労働行為の「救済命令」を申立てることとなります。

救済命令の申立てとは?

救済命令の申立てとは、会社が不当労働行為をしてしまった場合、労働組合が行政(労働委員会)に対して助けを求めることのできる制度のことです。

この制度のことを「不当労働行為救済制度(ふとうろうどうこういきゅうさいせいど)」といいます。

この制度は、厳密にいえば法的には裁判ではありませんが、あくまでイメージとしては裁判に近い形のものです。

裁判と不当労働行為救済制度の違いをまとめました。

| 制度 | 担当する官公庁 | 誰が始めるか | 相手方は誰か | 手続のはじめかた | 何を求めるか | 終わり方 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 裁判 | 裁判所 | 原告 | 被告 | 原告が裁判所に 訴状を提出 |

法律の適用による 紛争解決 |

判決 |

| 不当労働行為 救済制度 |

労働委員会 | 労働組合 | 会社 | 労働組合が労働委員会に 「救済申立て」をする |

不当労働行為 からの救済 |

命令(救済命令 か棄却命令) |

「労働委員会」とは、都道府県ごとに設置されている行政組織です。

たとえば、東京都労働委員会とか大阪府労働委員会のように、都道府県ごとに労働委員会が設置されています。

なお、国(政府)にも中央労働委員会という全国を統括する労働委員会が設置されています。

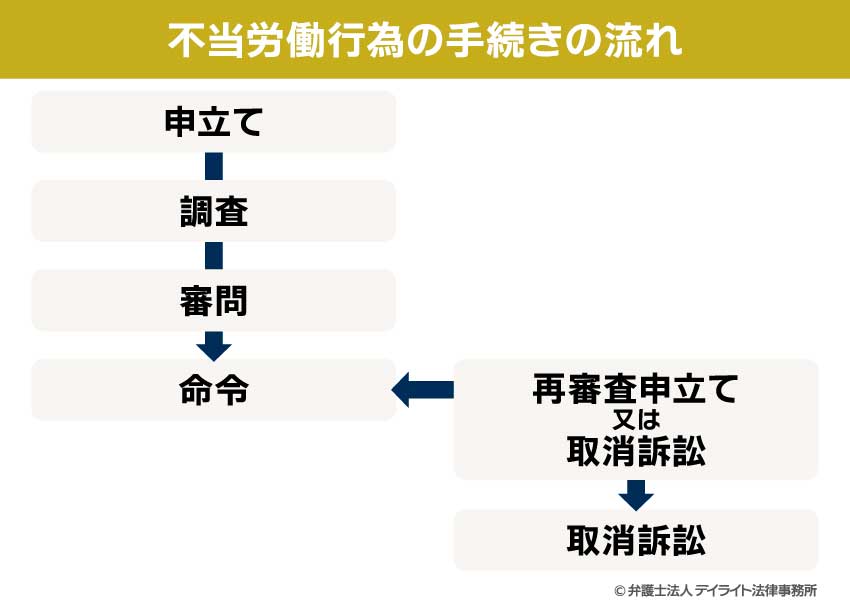

不当労働行為の救済申立ての流れ

労働組合が会社に対して不当労働行為の救済申立てをしたときは、次のような流れで手続きが進みます。

以下、くわしく解説します。

不当労働行為の救済申立て

労働組合が都道府県労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申立てることで、調査が開始されます(労組法27条1項)。

労働組合側は会社の不当労働行為についての主張を行うこととなります。

労働委員会から会社に書類が届きます。

調査

調査の期日において、会社は自社の主張(不当労働行為をしていないという主張)や証拠を提出します。

労働委員会は双方の主張をきいて証拠を調べます。

審問

審問は公開の「審問廷」という場所で行われます。

会社側と労働組合側の双方が出席します。

審問では、証人尋問や当事者本人への尋問が行われます。

なお、労働組合側と会社側が和解して終了するケースもあります。

和解が難しい場合は、合議(労働委員会が結論をどうするかを話し合う)が行われます。

合議の内容は非公開です。

命令

労働委員会が結論を「命令」という形で出します。

このとき、労働組合の主張に理由がある(=労働組合側の勝ち)なら「救済命令」が出されます。

労働組合の主張に理由がない(=会社の勝ち)なら「棄却命令」が出されます。

再審査の申立て

命令に不満のある当事者は、救済命令等の交付から15日以内に中央労働委員会(都道府県ではなく国の労働委員会)に「再審査の申立て」ができます(労組法27条の15)。

この場合、中央委員会が調査・審問・合議をして命令を出します。

取消訴訟

再審査申立ての他に、都道府県労働委員会の救済命令等の交付から30日以内にその命令の取消しを求める取消訴訟を地方裁判所に対して提起することもできます(労働組合法第27条の19)。

取消訴訟は中央労働委員会が救済命令に対しても、上記と同様に提起することができます(同条2項)。

ユニオンや合同労働組合に関する法律問題に詳しい弁護士が不当労働行為の救済申立ての流れを詳しく解説した記事がこちらです。ぜひご参考になさってください。

合同労働組合も正式に組織された労働組合ですから、不当労働行為救済制度を利用して、労働委員会に対し「救済申立て」を行うことができます。

つまり、自社に労働組合がない場合でも、会社が合同労働組合に対して不当労働行為と疑われる行為をしたときは、合同労働組合が会社に対して「救済申立て」をすることが可能なのです。

会社としては、自社に労働組合がなくても、合同労働組合に対して不当労働行為をしないよう注意しなければなりません。

企業が取るべき対応

会社が労働組合から不当労働行為の救済申立てをされたときは、労働委員会から会社に対して、労働組合側が提出した申立書が郵送されてきます。

この書類が届くことで、会社は、不当労働行為の救済申立てがされたことを知ることになります。

送られてくる申立書には、労働組合側の主張が書かれています。

会社は、これに反論するため、自分の主張を「答弁書」という書類にまとめて労働委員会に提出しなければなりません。

初動対応について、ユニオンや合同労働組合に関する法律問題に強みを持つ弁護士が詳しくまとめた記事はこちらです。

会社が答弁書や証拠を提出したら、手続きは上記のチャートのように調査→審問→合議→命令と進んでいきます。

答弁書の作成や証拠の提出、審問への出席対応などは、高度な法律知識を必要とすることがあります。

会社だけで対応することに不安があるときは、労働問題に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

不当労働行為に関する命令や判例を調べる方法は?

過去に労働委員会や裁判所で不当労働行為に関するどんな命令・判決が出されているかは、厚生労働省のウェブサイトにある「中央労働委員会命令・裁判例データベース」で調べることができます。

無料で利用できますので、気になる事例があればデータベースを利用してみるとよいでしょう。

まとめ

- 「不当労働行為」とは、会社が従業員の労働組合に関する行為を邪魔するものとして、労働組合法で禁止された行為

- 「不当労働行為」には5種類がある。

①不利益取扱い、②黄犬契約、③団体交渉拒否、④支配介入、⑤経費援助

- 自社に労働組合がない場合でも、従業員は社外の合同労働組合に参加することができる。

この場合には合同労働組合からの団体交渉の申し入れや救済申立てがあり得る。 - 不当労働行為の救済制度とは、労働組合が労働委員会に対して「会社が不当労働行為をしたから助けてください」と主張して申し立てるもの。

- 不当労働行為の救済申立てがなされたときは、労働委員会で裁判に似た手続きが進められる。

- 不当労働行為の救済申立てがなされたときは、会社は答弁書の提出や審問への出席などの対応が必要。

- 救済申立てへの対応は高度な法的判断が必要なことも。

- 労働組合やユニオンの事例に強い弁護士への依頼を検討。

- 救済申立ては、最後に「救済命令」か「棄却命令」が出される。

- 「救済命令」は労働委員会が「会社が不当労働行為をした」と認めた判断。

- 会社に対して不当労働行為の是正が求められる。

- 「棄却命令」は労働委員会が「会社は不当労働行為をしていない」と認めた判断。

- 不当労働行為には刑事罰はない。

しかし、会社にとってデメリットが大きいので、普段から不当労働行為をしないように注意を。

困ったときには労働組合やユニオンの事例に強い弁護士のアドバイスを。

以上、不当労働行為についてまとめました。

この記事が企業のみなさまのお役に立つことを願っております。

その他の関連Q&A

-

1

労働組合(ユニオン)とは? -

2

不当労働行為とは? -

3

労働委員会の手続等 -

4

組合活動の妥当性 -

5

団体交渉への対応方法 -

6

労働協約とは? -

7

争議行為への対応 -

8

紛争の解決制度