ユニオン(労働組合)とは?弁護士がわかりやすく解説

ユニオンとは、労働者が一人でも加盟できる会社の外の労働組合のことをいいます。

ユニオン(労働組合)は、従業員保護のための重要な役割を担っており、一定の条件を満たせばその活動は法律(憲法や労働組合法)で保障されています。

ここでは、労働問題にくわしい弁護士がユニオン(労働組合)の意味、ユニオン(労働組合)の主な活動内容、ユニオン(労働組合)のメリットやデメリットなどをわかりやすく解説しています。

ユニオン(労働組合)についてお調べになりたい方はぜひ参考になさってください。

目次

ユニオン(労働組合)とは?

ユニオン(労働組合)とは、簡単に言うと、労働者が一人でも加盟できる会社の外の労働組合のことをいいます。

いろいろな企業の従業員が加盟できるため合同労組(ごうどうろうそ)とも呼ばれています。

労働組合とユニオンとの違いは?

労働組合とは、労働組合法上、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」をいいます(労働組合法第2条)。

ユニオンは、この労働組合の一種です。

したがって、ユニオンのことを労働組合と呼んでも間違いではありません。

もっとも、ユニオンは、「一人でも入れる会社外部の労働組合」という特徴があります。

そこで、企業別労働組合とは性質が異なるため、これと区別するために、ユニオン(又は「合同労組」)と呼ばれています。

労働組合について、詳しくはこちらのページを御覧ください。

なぜユニオンが存在する?

昨今、個人でも加入できるユニオン(労働組合)の活動が活発化しています。

この背景には、中小企業においては経営者側の力が強く、基本的に企業別組合が組織されていないことが原因と考えられます。

企業別組合とは、特定の企業で働く従業員で組織された労働組合をいいます。

例えば、トヨタなどの大企業にはそのトヨタで働く従業員だけで構成された労働組合があります。

大企業では、そこで働く正社員が労働条件の改善等を目的として集団を形成していることが多くあります。

そのため、労働組合というと、この企業別組合をイメージされる方が多いと思われます。

しかし、日本の労働者の大半は、この企業別労働組合に加入していません。

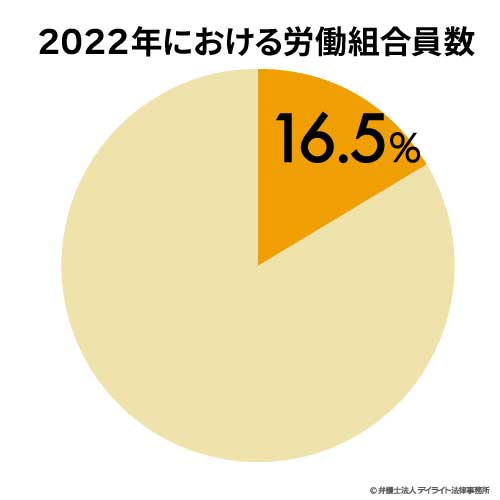

すなわち、厚生労働省の労働組合基礎調査によると、2022年における労働組合員数は999万2000人となっています。

これは、雇用者数合計の6048万人に対して、16.5%にしかすぎません(この雇用者数に占める労働組合員数の割合を推定組織率といいます。)。

すなわち、日本の労働者のうち、労働組合に加入しているのは、5人のうち1人にも満たないこととなります。

また、この推定組織率は、企業規模によってまったく異なります。

すなわち、これを企業規模別にみると、1000人以上規模が579万8000人で、推定組織率は39.6%です。

したがって、大企業では、約半分近くが労働組合に加入していることとなります。

しかし、100から999人規模では、167万6000人で、推定組織率は10.5%となります。

これが、99人以下の企業では、19万4000人で、推定組織率は0.8%と極端に低くなってしまいます。

このように、中小企業に企業別組合がないため、労働者が解雇、ハラスメント、賃金未払いなどの深刻な労働問題に直面したとき、問題解決を求めて会社外の労働組合に加入する傾向にあります。

聞いたこともない名前の労働組合からある日突然、団体交渉の申入れを受ける、ということは決して珍しくありません。

また、大企業であっても、業績悪化等により、リストラの対象が管理職に及ぶようになると、解雇撤回等を求めて会社外のユニオン(労働組合)に加入することがあります。

このような背景から、現在、個人でも加入できるユニオン(労働組合)の勢力が強まっているのです。

ユニオン(労働組合)の特徴

現在、次々に新しいユニオン(労働組合)が誕生しており、組合の規模や態様は多様です。

ユニオン(労働組合)には、「◯◯ユニオン」などと称する団体が多いです。

例えば、「東京ユニオン」、「福岡ユニオン」などの名称が考えられます。

したがって、「◯◯ユニオン」という名称であれば、ユニオン(労働組合)の可能性が高いです。

なお、ユニオン(労働組合)のことを英語でgeneral union(ジェネラル・ユニオン)といい、ユニオンはこれを省略したものです。

ユニオン(労働組合)の性格は、加盟するナショナル・センター(労働組合の全国中央組織のことで、日本労働組合総連合会などがあります)の有無や相違、運動方針、組織形態によって様々ですが、概ね以下のような特徴があげられます。

- 一定の地域を活動の対象としている

- 中小企業の労働者の加入が多い

- 1人でも加入できる

- 労働者であれば雇用形態に関係なく加入できる

- 労働条件の改善というよりは、組合員の解雇や未払賃金などの個別的な労働紛争を団体交渉の主要な活動とする

ユニオン(労働組合)を保護する法律

労働組合法について

労働組合法は、労働者の保護を目的として制定された法律です。

具体的には、労働組合の団体交渉権、会社の団体交渉に応じる義務、義務違反の場合の罰則などが明記されています。

ユニオン(労働組合)は、憲法やこの法律などを根拠として会社に対して団体交渉を求め、会社が団体交渉に応じないときは不当労働行為であるなどの抗議を行うことが通例です。

ユニオン(労働組合)の活動内容

ユニオン(労働組合)が取り扱う労働問題の種類

ユニオン(労働組合)は、解雇などの労働問題をかかえた従業員が駆け込み、それをきっかけとして団体交渉を会社に求めていきます。

したがって、解雇、未払い賃金、ハラスメントなどが問題となることが多いです。

しかし、ユニオン(労働組合)は、これらの従業員の個人的な労働問題にとどまらず、会社全体の労働条件の改善等も取り扱っています。

例えば、全社員の未払い賃金の支払い、全社員の賃上げ(基本給のベースアップ)や賞与の増額など、組合以外の件も会社に対する要求事項とすることがあります。

また、働きやすい職場環境、有給の取得増進、女性の管理職登用など、様々な要求をしてくることもあり、労働条件や労働環境などに関して幅広く取り扱っています。

ユニオン(労働組合)が労働者に提供するサービス

団体交渉

ユニオン(労働組合)は、会社の従業員が組合員となると、その従業員の希望を叶えるために団体交渉を求めていくことが通例です。

例えば、解雇された従業員が駆け込むと、その従業員を代表して、団体交渉の開催を求め、団体交渉の席上で不当解雇であるとの主張を行います。

街宣活動など

ユニオン(合同労組)の場合、会社が要求に応じない場合、嫌がらせのような手段で会社にプレッシャーをかけてくる場合もあります。

例えば、会社への不満などが記載されたビラの配布活動です。

悪質な場合は虚偽の事実が記載されたビラが配布されるケースもあります。

また、拡声器を使って会社の前や役員の自宅近くで会社を誹謗中傷する活動も行われることがあります。

このような活動が正当なものであればいいのですが、しばしば虚偽の事実や会社の名誉・信用を不当に傷つける活動がなされることがあります。

ユニオン(労働組合)に加入するメリットとデメリット

従業員がユニオン(労働組合)への加入を考えるとき、加入することでどんな恩恵を受けることができるのかが気になるでしょう。

ここではユニオン(労働組合)に加入するメリットやデメリットをご紹介します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

※筆者の経験に基づく印象であり、労働組合の性質や会社の状況により異なります。

以下、くわしく解説します。

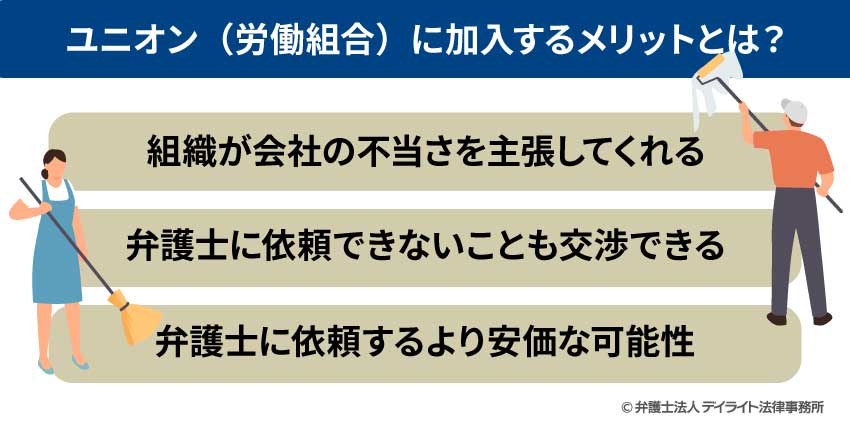

ユニオン(労働組合)に加入するメリットとは?

組織が会社の不当さを主張してくれる

ユニオン(労働組合)は団体が会社と交渉してくれるという点が大きなメリットと考えられます。

自分ひとりの力ではどうにもできないことをユニオン(労働組合)という法律上保護された団体が組織として代弁し、会社の不当さなどを主張していくため会社に対して強力なプレッシャーを与えることが期待できるでしょう。

弁護士に依頼できないことも交渉できる

弁護士の場合、あくまでクライアントから依頼を受けた範囲でしか交渉できません。

これに対し、ユニオン(労働組合)の場合、全社員の基本給のベースアップや賞与の増額、非正規社員の正社員化など、弁護士が通常受任しにくい内容についても団体交渉が可能です。

弁護士に依頼するより安価な可能性

弁護士に解雇を撤回するための示談交渉や未払い賃金(残業代請求など)を依頼する場合、弁護士に支払うお金が必要となります。

具体的な金額は状況により異なりますが、最低でも数十万円程度は必要となるでしょう。

ユニオン(労働組合)の場合も組合会費などの形で一定の金銭を支払うことが多いですが、一般的には弁護士に支払う費用よりも安価と考えられます。

※ユニオン(労働組合)の状況で異なりますので、正確には加入を検討されているユニオン(労働組合)にお問い合わせください。

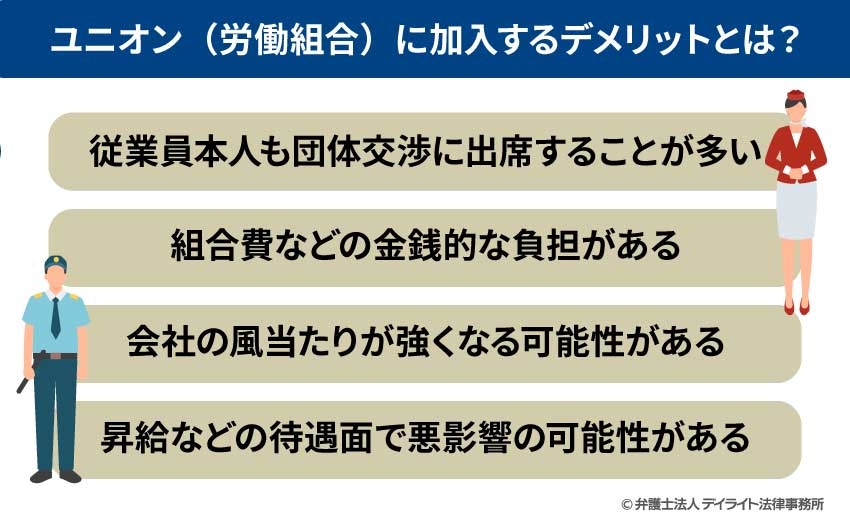

ユニオン(労働組合)に加入するデメリットとは?

従業員本人も団体交渉に出席することが多い

団体交渉の席上には、通常、ユニオン(労働組合)側の担当者(執行委員長など)のほか、数名の労働組合員が同席します。

従業員本人が出席しなければならないという法律上の義務はありません。

しかし、筆者の経験上、ほとんどのケースでは従業員本人が出席しています。

なお、会社側からは通常、要求事項についてよく知る担当者(中小企業であれば経営者など)、代理人となっている弁護士などが同席します。

また、団体交渉は通常数時間程度かかり、1回で終わることはほとんどありません。

数週間おきに複数回にわたって開催されることが多いです。

このような場に出席することで、2次被害(精神的ストレス)を感じる可能性が懸念されます。

組合費などの金銭的な負担がある

ユニオン(労働組合)に加入すると通常組合費などの名目で金銭を支払うこととなります。

この組合費については、加入するユニオン(労働組合)によって異なります。

なお、ユニオン(労働組合)によっては、会費ではなく「報酬金」など、弁護士と同じように金銭を求める団体もあります。

組合費や報酬金が弁護士より安価だとしても、一定程度の金銭負担が生じると思われたほうが良いでしょう。

会社の風当たりが強くなる可能性がある

会社は従業員がユニオン(労働組合)に加入した場合、そのことを理由に不利益な取り扱いをすることは許されません(労組法7条)。

しかし、会社の上司・同僚や経営者も人間である以上、従業員のユニオン(労働組合)への加入に対して、ネガティブな感情を抱くかもしれません。

このような上司たちとコミュニケーションをとる際、よそよそしいなど、どこかこれまでと異なる雰囲気を感じることがあります。

そのため、事実上会社にいづらくなって自主退職することになる可能性もあります。

昇給などの待遇面で悪影響の可能性がある

会社の上司等のネガティブな感情がエスカレートすると、嫌がらせを受けるなどの被害に合う可能性もあります。

また、ひどい場合は昇進させない、昇給させないなどの不利益な扱いを受ける可能性もゼロではありません。

もちろん、そのような醜悪な行為に対しては、ユニオン(労働組合)を通じて抗議などができますが、想定されるデメリットとしては視野に入れておくべきでしょう。

ユニオン(労働組合)への加入について

基本的に次のいずれかに該当する方はユニオン(労働組合)へ加入することは難しいと考えられます。

- ① 役員

- ② 雇入れ、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者

- ③ 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者

- ④ その他使用者の利益を代表する者が加入する団体

ユニオン(労働組合)が労働組合法上の「労働組合」となるためには、自主性が求められており、上記に該当する場合、労働組合法上の「労働組合」と認められないためです(労組法2条柱書但書・1号)

このような監督的地位にある労働者が労働組合に加入していると、労働組合が会社の言いなりとなって、御用聞きになってしまうおそれがあります。

そこで、労働組合法は、このような労働者を労働組合に加入させないように求めているのです。

ユニオン(労働組合)との団体交渉の傾向

ユニオン(労働組合)が相手となる団体交渉は、企業別組合と比較して、紛争の程度が激しくなる傾向にあります。

例えば、団体交渉の席上で、組合員が「人でなし」「ぼんくら」などの野次や罵声を発することがよく見受けられます。

また、場合によっては、数十人もの組合員が参加し、団体交渉の席が騒然としたりするなど、エスカレートすることもあります。

そのため、団体交渉になれていない会社の担当者や経営者は、萎縮してしまい、交渉どころではなくなることがあります。

さらに、ユニオン(労働組合)は、会社が組合側の要求に応じない場合、会社内やその周辺でビラ貼り、ビラ配布、集会を行うことがよくあります。

ユニオン(労働組合)の中には、会社に要求を応じさせるために、会社の取引先や社長の自宅付近等で街宣活動を行う好戦的な組合も存在します。

会社の中には、このような好戦的なユニオン(労働組合)を相手とすることに疲れ果て、本来であれば応じる必要などない組合側の要求に応じてしまうことがあります。

ユニオン(労働組合)から団体交渉を申し込まれたら?

ユニオン(労働組合)との団体交渉においては、ユニオン(労働組合)側から労働条件についての強い要求が予想されます。

企業は、不当な内容で妥結(だけつ)しないように冷静に対応する必要があります。

団体交渉の問題点や対策については、こちらのページに詳しく解説していますので、ぜひ御覧ください。

まとめ

以上、ユニオン(労働組合)について、詳しく説明しましたがいかがだったでしょうか?

ユニオン(労働組合)との団体交渉は、初期対応が極めて重要です。

デイライト法律事務所には、労働問題に注力する弁護士や社労士のみで構成される労働事件チームがあり、ユニオン(労働組合)相手に企業が不利益を被らないようサポートします。

Zoomなどのオンラインを活用した全国対応も行っていますので、団体交渉については、手遅れになる前に、当事務所までまずはご相談ください。

その他の関連Q&A

-

1

ユニオン・合同労組とは? -

2

不当労働行為とは? -

3

労働委員会の手続等 -

4

組合活動の妥当性 -

5

団体交渉への対応方法 -

6

労働協約とは? -

7

争議行為への対応 -

8

紛争の解決制度