労使合意とは?労働協約との違いと必要性をわかりやすく解説

労使合意とは、従業員(労働者)と会社(使用者)が、労働条件について話し合い、合意に至ることをいいます。

一方、労働協約とは、労働組合と会社が団体交渉の結果を文書化し、署名または押印して締結する正式な契約のことです。これは強い法的効力を持ちます

そして、口頭やメモなどで合意したあと、会社が合理的な理由なく書面化(協約化)を拒むと、不当労働行為とみなされる可能性があります

このページでは、労使合意とは何か労働協約との違いとその関係について、労働問題に詳しい弁護士が事例を交えながらわかりやすく解説します。

労使合意とは?

労使合意とは、一般に、従業員(労働者)と会社(使用者)との間の労働条件に関する合意のことをいいます。

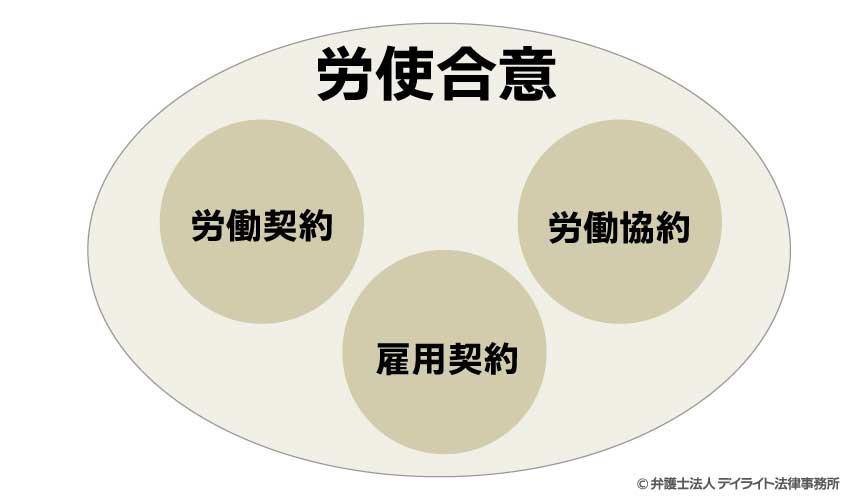

労使合意と似た言葉として、労働契約、雇用契約、労働協約などがあります。

労働契約は労働契約法(6条)、雇用契約は民法(623条)、労働協約は労働組合法(14条)に根拠がありますが、労使合意は法的な根拠はなく、これらをまとめて言い表す、より身近な言葉です。

すなわち、労使合意が上記の労働契約、雇用契約、労働協約に該当すれば、それぞれの法律が適用されることとなります。

団体交渉応諾義務とは?

会社は、労働組合からの団体交渉申入れがあった場合、義務的交渉事項についての申入れであれば、交渉に応じる義務があります(労組法7条2号)。

義務的交渉事項について、正当な理由なく団体交渉に応じない場合、不当労働行為となります。この点、会社の団体交渉応諾義務は、あくまで「交渉」に応じる義務であって、労働組合の「要求」に応じる義務ではありません。

したがって、労働組合側の要求に応じず、合意が成立しない場合、労働協約を締結する法的義務はありません。

問題は、団体交渉の結果、会社と労働組合との間に、口頭などで合意が成立したにもかかわらず、その協約化(書面化)を拒むことが許されるかです。

参考:労働組合法|e-gov

労働協約とは

労働協約とは、労働組合と会社(使用者)又はその団体との間の労働条件その他に関する協定であって、書面に作成され、両当事者が署名し、又は記名押印したものをいいます(労組法14条)。

書面の形式(タイトル)は問いません。

したがって、書面に「労働協約」というタイトルが記載されていなくても、「団交議事確認書」「覚書」などでも労働協約となり得ます。

労働協約を締結すると、規範的効力が生じます。すなわち、労働協約に定める労働条件その他の従業員

の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効となり、この無効となった部分は、労働協約の基準の定めが適用されます(労組法14条)。

このように、労働協約は通常の契約にはない特別な効力を有しているといえます。そのため、会社側がいったんは労働組合と合意したのに、その後翻意し、協約化を拒むということがあります。

合意成立後の労働協約の拒否

労働協約を締結すると、「規範的効力(きはんてきこうりょく)」と呼ばれる特別な効果が生じます。

これはどういうことかというと、労働協約で決められた労働条件や待遇の基準に反する労働契約の部分は無効になり、その無効になった部分には労働協約の内容が自動的に適用されるという仕組みです(労働組合法14条)。

このように、労働協約は、普通の契約にはない特別な効力を持っているといえます。

そのため、会社(使用者)側が一度は労働組合と合意したにもかかわらず、あとから考えを変えて、労働協約として書面にするのを拒否するといったケースが起こることがあります。

判例 【参考裁判例】文祥堂事件(最三小判平7.1.24労判675号6頁)

裁判所は、「使用者の提案に係る企業再建計画の実施の受入れというような包括的な事柄が交渉事項となっている団体交渉において労使間に合意が成立したというためには、特段の事情のない限り、当該交渉事項の全体について確定的な意思の合致があったことが必要であって、仮に当事者の一方が団体交渉の過程で交渉事項の一部について相手方の主張に合致するような見解の表明を行ったとしても、右見解の表明が、全体的な合意の成立を条件とする暫定的ないし仮定的な譲歩にかかわるものであるときは、これをもって、個別的な事項について労使間の合意の成立があったとすることはできないものというのが相当である。」という判断基準を示し、そのうえで、本件において、使用者の見解の表明は労働組合の提案についての合意の成立を条件とする暫定的ないし仮定的な譲歩にかかわるものであるとして、使用者が団交を打ち切り、協定書の作成を拒否したことが不当労働行為にあたらないと判断した。

判例 【参考裁判例】石塚証券事件(東京地判平5.1.21労民集44巻1号1項)

本事案において、裁判所は、労働組合側の怒号や罵声の中で一方的に団体交渉が進められたこと、同業他社の協約状況について誤解があったことを認定して、協約拒否を認め、不当労働行為の成立を否定している。

判旨

「本件団体交渉は、実質的には、本件要求書に関する第一回目の団体交渉であるところ、本件回答書の内容は、参加人側の口述した内容をほとんどそのまま清書しただけのものであって、就業時間内の労働組合活動を原則として認めるなど文言上参加人に相当有利な内容となっている。そして、このような合意が成立した経緯は、前記認定のとおり、経営不振による合併構想が破綻し、その事後処理に多忙を極めていた原告の4名の役員らが、参加人の要求に応じて、本件要求書に関する団体交渉を開催することに同意したものの、本件要求書の検討もできないまま、疲労の中、本件団体交渉に臨み、しかも、当日の団体交渉では、約20名もの参加人側出席者から2時間余りにわたって怒声、罵声を浴び続ける状況下で、参加人側から他分会の要求書を示されるなどして、同業他社では勤務時間内組合活動や労働条件の事前協議決定条項が一般に認められているかのように思い込んだ結果、同業他社と同様の労働協約を締結するのであればやむを得ないという考えになり、その場の状況に流されるまま本件回答書を作成したのであって、本件回答書の作成が原告役員らの冷静な判断の可能な状況下で、自由な意思に基づいてなされたものということができない。

してみれば、本件団体交渉は、怒声や罵声の中で一方的に進められたにすぎず、相互に議論を尽くして合意に達したものとはいえず、また、原告の回答の根拠が同業他社の協約状況に関する誤解に基づくものである以上、それによって得られた合意は誠実な団体交渉の成果であるとはいいがたい。したがって、原告が、本件回答書の2、3及び5項についてそのままの内容で協約を締結するのを拒否したことには相当な理由が存すると解すべきである。そうすると、原告の協定書作成拒否は、誠実な団体交渉の意義を失わせたものとはいえないから、同法7条2号、3号のいずれにも該当しない。

なお、原告側が、本件団体交渉で本件要求書に対して回答すると約束しておきながら、具体的な回答を用意していなかったことは、それだけを取り上げれば、誠実な団体交渉という観点から問題のある態度というべきであるが、前示のような合併に関する経過に鑑みると、原告が本件要求書の内容についてわずか1週間の間に事前に十分な回答を用意できなかったことには無理からぬ面があり、この点だけをもって原告を責めることはできず、ましてや、そのことによって法律上成立していない労働協約を成立したものと扱うべきことにはならない。」

その他の関連Q&A

-

1

労働組合(ユニオン)とは? -

2

不当労働行為とは? -

3

労働委員会の手続等 -

4

組合活動の妥当性 -

5

団体交渉への対応方法 -

6

労働協約とは? -

7

争議行為への対応 -

8

紛争の解決制度