労働組合の在籍専従制度は廃止できる?弁護士が解説

「在籍専従の制度がよく分からない」「できれば廃止したい」と考えている企業の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、合理的な理由がないまま一方的に制度を廃止すると、違法となるおそれがあります。

とくに、労働組合への「支配介入(しはいかいにゅう)」とみなされると、不当労働行為(ふとうろうどうこうい)として法的に問題となり、廃止自体が無効と判断される可能性もあります。

在籍専従制度を廃止するには、労働組合との関係性やリスクを正しく理解し、慎重に対応することが必要です。

この記事では、在籍専従制度の基本的な仕組み、廃止を検討する際の協議・手続きのポイントなどを、労働問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

労働組合の在籍専従制度とは?

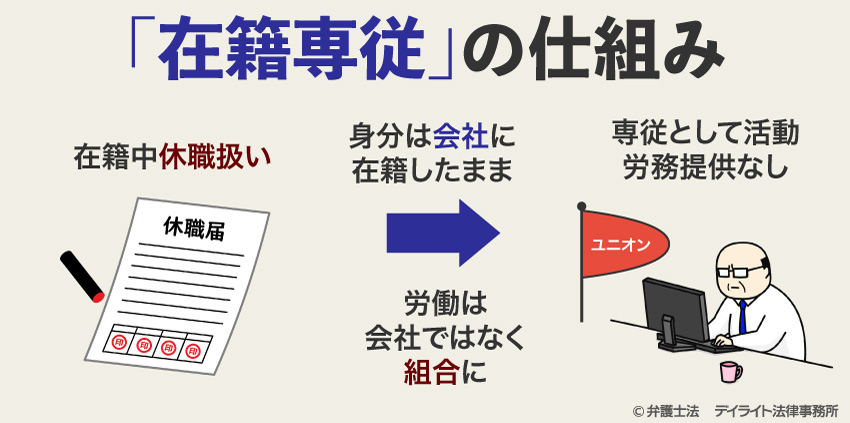

在籍専従とは、従業員の身分を保持したままもっぱら組合役員(組合職員)の業務に従事する制度です(西谷279頁)。

専従役職員は、一般的には休職扱いとされ、その期間中は従業員としての労務の提供が免除されます。

制度の導入について

では、労働組合は、在籍専従制度の導入を使用者に請求しうるのでしょうか。

この点、労働組合は、当然には在籍専従制度を要求しうるわけではありません。

使用者としては、当該従業員が使用者に対して負っている労務提供義務を免除するわけですから、原則として使用者に裁量があります。

しかしながら、一定規模の企業別労働組合にとっては、在籍専従制度は、労働組合の存立のために不可欠なことから、労働組合の要求にもかかわらず合理的な根拠なしに在籍専従制度に同意しない場合には、団結権侵害と評価される可能性はあります(西谷279頁)。

在籍専従の制度導入したあとでも、廃止は自由にできる?

では、在籍専従の制度が既に導入されている状況で、使用者の裁量で、それを廃止することは自由なのでしょうか。

この点、合理的根拠なしにその制度を廃止することは、支配介入の不当労働行為となり得ます。また、在籍専従制度の廃止自体が違法・無効となり得ます。

在籍専従協定の破棄が不当労働行為とされた裁判例として、駿河銀行事件(東京地判平2.5.30 労判530号6頁)があります。

専従期間中の待遇と期間終了後の取り扱いについて

専従期間中の待遇

専従期間中の労働者(専従者)の待遇については、労働協約(ろうどうきょうやく)や会社内での慣行によって定められるのが一般的です。

ただし、注意すべき点があります。

- 使用者(会社)が専従者に対して一定の経済的支援(給付など)を行う場合、それが「経費援助」とみなされると、不当労働行為に該当するおそれがある

- その給付が「団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの」(労組法2条2号)と評価されれば、自主性の要件を欠くことになり、労働組合が法内組合と認められないことになる

もっとも、有力な学説は、この判断は、当該給付が実質的に労働組合の自主性を喪失させるおそれがあるか否かの視点にたち、慎重に判断するべきとしています(西谷279頁)。

専従期間中に会社が社会保険料の負担を一方的に打ち切った場合、 それが違法・不当と判断された裁判例もあります。(太陽自動車・北海道交運事件・東京地判平17.8.29労判902号52頁)。

専従期間終了後の扱い

専従期間が終わった後の取り扱いについても、労働協約や専従協定の内容によって左右されます。

多くの場合、専従に入る前と同等の職位に復帰させるという内容が協定に定められていることが一般的です。

しかし、実際の配置がその定めと異なる場合には、法的なトラブルに発展する可能性があります。

(大阪高裁・平成2年7月10日判決/労判1110号)

協定で「同等の職位に復帰させる」と定められていたにもかかわらず、

実際には格下の職務に就かせたことが問題とされ、不法行為の成立が認められました。

このように、専従者の待遇や復職に関しては、会社の一方的な判断ではなく、協定や法的枠組みに基づいた対応が不可欠です。

トラブルを防ぐためにも、内容の確認と慎重な対応が求められます。

その他の関連Q&A

-

1

労働組合(ユニオン)とは? -

2

不当労働行為とは? -

3

労働委員会の手続等 -

4

組合活動の妥当性 -

5

団体交渉への対応方法 -

6

労働協約とは? -

7

争議行為への対応 -

8

紛争の解決制度